Desmontar un titular bonito nunca luce; es como recoger la casa después de una fiesta. El problema es que internet ofrece a cualquier aseveración acientífica o seudocientífica el título de verdad por un día, engordando por un mecanismo de reacción en cadena. Y como en los terremotos, luego quedan las réplicas, retroalimentadas por un mecanismo circular típico de las seudociencias.

Los que tenemos como profesión contar la ciencia tenemos dos maneras de tomarnos estos casos: una, en *modo ironía*; otra, en *modo gravedad*, como si se estuviera atacando algún principio sagrado, lo que nos convierte en antipáticos inquisidores modernos. No es agradable ni para uno mismo. El problema es que, con tan buenos y buenas periodistas de ciencia en paro (me consta), leer barbaridades escritas sin el menor criterio ni conocimiento sí agravia y ofende a quienes no reciben de los medios la confianza para poner ese buen criterio y conocimiento al servicio de la información y educación científica del público.

Imagen de J. Y.

Esta entradilla viene a cuento de un artículo sobre el que me ha alertado mi amiga y vecina de blog Madre Reciente, publicado en la web guiainfantil.com y titulado «La inteligencia se hereda de las madres». Después de leerlo casi he tenido que ser atendido de urgencias (modo ironía).

El artículo en cuestión sostiene que la madre, más que el padre, transmite a sus hijos los genes relacionados con el «cociente intelectual», ya que «el gen de la inteligencia se encuentra en el cromosoma X» y «como la madre aporta dos cromosomas X (XX), tendría el doble de posibilidades de transmitirla». Por el contrario, del padre se heredan las emociones. La inteligencia, prosigue el artículo, se hereda en un 60%, y luego lleva un impuesto de sucesiones del 40% (perdonen, se me escapa el modo ironía).

El artículo cuenta también un experimento con ratones afirmando que se crearon animales con «más genes paternos o maternos», que estos últimos tenían el cerebro más grande, y que el cerebro tiene, como en la maravillosa película Del revés, dos islas, una de «la alimentación, la supervivencia y el sexo», y otra de «el desarrollo del lenguaje, la inteligencia, el pensamiento y la planificación». Y parece que las células, según tengan más genes paternos o maternos, van a una isla o a la otra.

Quiero aclarar que esto no pretende ser un ataque personal contra la autora del artículo, cuya competencia profesional no cuestiono en materias ajenas a la ciencia. Estoy seguro de que yo escribiría barbaridades del mismo calibre si tuviera que escribir un artículo sobre fútbol, tenis o Fórmula 1. Más bien la responsabilidad es del medio, de ese y de tantos otros, que prescinden de los especialistas pensando que todo el mundo puede escribir sobre ciencia simplemente copiando lo que dicen otras webs, fomentando esa reacción en cadena de la que hablaba. También soy periodista y conozco la presión a la que estamos sometidos, pero nunca debemos permitir que esta presión llegue a quebrantar la ética periodística que esconde un titular.

Como decía Bilbo Bolsón, ¿por dónde empezar? ¡Ah, sí! Comencemos por la premisa inicial, la que según el artículo la ciencia «afirma y confirma»: que el «gen de la inteligencia» se encuentra en el cromosoma X, como al parecer «demostró» el científico estadounidense Robert Lehrke.

¿Quién era Robert Lehrke? Apenas se encuentra información sobre Robert Gordon Lehrke, psicólogo clínico del Hospital Estatal de Brainerd, en Minnesota, que en 1968 leyó su tesis doctoral titulada Sex-linked mental retardation and verbal disability (Retraso mental ligado al sexo y discapacidad verbal). Su área de especialización fue lo que entonces se llamaba «retraso mental». Más allá de su tesis doctoral, que luego se editó en formato de libro, Lehrke apenas dejó un par de estudios publicados, dado que no era un investigador, sino un facultativo. Uno de ellos, un estudio teórico, apareció en 1972 en la revista American Journal of Mental Deficiency, bajo el título «Theory of X-linkage of major intellectual traits» (teoría de vínculo al cromosoma X de rasgos intelectuales principales).

Dado que se trataba solo de una hipótesis sin ninguna demostración, el artículo de Lehrke fue publicado junto con comentarios de otros tres expertos, a los que el propio psicólogo también respondía. Su propuesta resumía el trabajo de su tesis. Trabajando con pacientes con discapacidad mental, había observado un mayor número de hombres que de mujeres en esta población. Examinando un caso descrito en 1943 por Martin y Bell de una familia en la que la discapacidad mental afectaba solo a los hombres, y añadiendo sus propias observaciones, Lehrke propuso que el cromosoma X contenía uno o varios genes cuyas mutaciones producían «retraso mental».

Y de hecho, en esto Lehrke estaba en lo cierto. En esto (y solo en esto, como voy a explicar) su intuición fue visionaria, ya que posteriormente se han identificado hasta 70 síndromes de discapacidad mental ligados al cromosoma X, según una revisión de 2005. Uno de los más conocidos es el Síndrome X Frágil, la segunda causa genética más frecuente de discapacidad mental después del Síndrome de Down, y la enfermedad del caso de Martin y Bell.

Pero en referencia al artículo citado y a otros que probablemente le han servido de inspiración, lo curioso es que sus autores se pasmarían si supieran qué era en realidad lo que Lehrke defendía, porque era justo lo contrario de lo que suponen. Por plantear un símil bastante bestia, lo reconozco, pero también muy intuitivo, sería como si una persona judía se basara en la ciencia nazi para justificar que ellos son diferentes. Lo explico.

La única que parece escribir sobre el trabajo de Lehrke habiéndolo leído antes es Anne Fausto-Sterling, bióloga y genetista estadounidense que ha dedicado su larga y premiada carrera a las cuestiones de género, sobre todo a derribar las falacias presuntamente científicas sobre los roles de ambos sexos. En su libro Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men (Los mitos de género: teorías biológicas sobre las mujeres y los hombres), Fausto-Sterling atacaba el machismo de la teoría de Lehrke cuando este afirmaba que, del mismo modo que había más hombres con discapacidad mental, también había mayor proporción de genios, ya que en las mujeres la inteligencia se promediaba entre ambas copias de su cromosoma X, dando como resultado un nivel intelectual medio inferior. No se pierdan lo que Lehrke escribía:

Es altamente probable que factores genéticos básicos, y no el chovinismo masculino, expliquen al menos en parte las diferencias en el número de hombres y mujeres en los puestos que requieren los más altos niveles de capacidad intelectual.

Resumo: Lehrke pensaba que había una razón genética para que las mujeres, según él, estén menos capacitadas de cara al desempeño de trabajos intelectuales. Así, la reformulación correcta del titular del trabajo de Lehrke sería que los hombres heredan la inteligencia de sus madres, y las mujeres heredan la falta de ella.

Pero naturalmente, Lehrke estaba completamente equivocado, como bien se encarga Fausto-Sterling de argumentar aportando datos de la ciencia actual. El problema de Lehrke (aparte de la inevitable sospecha de que trataba de sostener un prejuicio propio) era que extendió sus conclusiones mucho más allá de lo que sus observaciones le permitían. Una cosa es que el cromosoma X contenga ciertos genes cuyas alteraciones provoquen discapacidad mental. Pero de ahí a pensar que ciertas variantes de esos mismos genes le hagan a uno más listo no solo es aventurado, sino que es erróneo. Imaginen un gen críticamente implicado en el desarrollo del ojo. Sus mutaciones podrían resultar en malformaciones, pero esto no significa que algunas formas de ese gen puedan producir ojos más perfectos, más grandes o en mayor número. Simplemente, si el gen funciona como debe, se producen ojos.

El motivo por el que hay más discapacidades mentales en los hombres es el mismo por el que hay más de cualquier otro trastorno ligado al cromosoma X: las mujeres tienen un backup, un segundo cromosoma X que suple las funciones si hay genes alterados. No es que, como dice el artículo, «como la madre aporta dos cromosomas X (XX), tendría el doble de posibilidades de transmitir» nada; no hay una lotería con un bombo en el que se meten dos bolas de un cromosoma para ver si así toca más fácilmente. La madre aporta (siempre) un (y solo un) cromosoma X; en el caso de las niñas, el padre aporta otro. Pero los hombres no tenemos ese backup, por lo que muchas enfermedades genéticas ligadas al X, como la hemofilia, se manifiestan en hombres, mientras que las mujeres son solo portadoras asintomáticas.

Pero además, no existe el gen de la inteligencia, ni varios. Como tampoco hay un gen de la simpatía o del gusto por la danza clásica. Solo unos pocos rasgos parecen (cada vez menos según avanza la investigación genética) ligados a un solo gen. El resto, sobre todo rasgos complejos como la (si es que alguien es capaz de definirla) inteligencia, dependen de muchísimos genes con una interdependencia enormemente compleja. Un gen no produce pelo rubio, orejas grandes o nariz respingona; los genes solo producen proteínas. Y estas participan en multitud de procesos del organismo que interactúan entre sí a través de redes inmensamente complicadas de cascadas bioquímicas, moduladas además por la influencia del entorno en el sentido más amplio, y que resultan en lo que conocemos como fenotipos.

En cuanto al asunto de los porcentajes, a lo largo del siglo XX se desató en la comunidad científica un debate heredado desde el darwinismo llamado Nature versus Nurture, o innato contra adquirido, destinado a determinar cuál era la parte de un rasgo complejo, como las conductas, atribuible a la genética, y cuánto era causado por el ambiente. Este debate se considera hoy abandonado porque la naturaleza de esos rasgos es demasiado compleja incluso individualmente, y más aún con la irrupción de la epigenética que determina la función génica según modificaciones químicas del ADN no codificadas en la secuencia. Hoy se considera que el debate no tiene sentido porque es seudocientífico, es decir, no hay una respuesta demostrable (o más bien falsable); cualquier afirmación que encuentren por ahí sobre porcentajes genéticos y ambientales pertenece al territorio de la autoayuda y la charlatanería, pero no al de la ciencia.

Frenología. Imagen de Wikipedia.

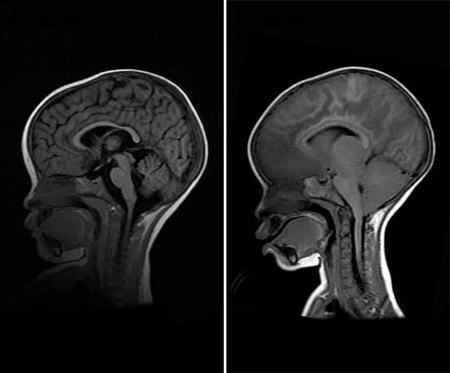

Me quedaría comentar el relato que hace el artículo del experimento de los ratones, pero creo que ya me he extendido demasiado por hoy y que el asunto ha quedado suficientemente claro. Baste decir que, ¡por favor!, la película Del revés, aunque magnífica, era solo eso, dibujos animados; en realidad la tristeza no es un muñequito azul con jersey de cuello vuelto. El cerebro no tiene islas. No hay un trozo de cerebro que podamos poner encima de la mesa y decir: ahí está el sexo, o la soledad. Ojalá: si una persona sufriera un traumatismo encefálico grave, como un disparo en la cabeza, el médico podría decir a los familiares del paciente: «Ha tenido suerte porque solo le ha afectado a la región de la planificación; no podrá volver a hacer planes en el resto de su vida, pero por lo demás estará estupendamente».

Y naturalmente, tampoco el tamaño del cerebro tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Tamaño y áreas discretas fueron las bases de una teoría del siglo XIX llamada frenología que fue desacreditada en el XX. Ironías del destino, tras la muerte de su impulsor principal, el alemán Franz Joseph Gall, el análisis de su cerebro reveló que su tamaño era inferior a la media, como también era más pequeño de lo normal el de Albert Einstein.

En resumen, la inteligencia se hereda en parte de la madre, en parte del padre, en parte se ve afectada por innumerables factores ambientales, y en parte se desarrolla con esfuerzo y ejercicio mental, aunque nadie puede ni podrá jamás determinar en qué partes; ni en general, ni individualmente. Y en cuanto al artículo, y recordando aquel curso de ética periodística que hace unos años impartía Juanjo de la Iglesia en el Caiga quien caiga, el titular adecuado habría sido «las discapacidades mentales están más frecuentemente ligadas al cromosoma X». Claro que este titular no solo es algo ya conocido desde hace casi medio siglo, sino que tampoco tendría tantos retuits.