Un fascinante estudio publicado hoy en la veneradísima revista PNAS revela todo un bombazo informativo: «los huracanes femeninos son más letales que los masculinos», según la traducción literalmente fiel del título del trabajo y que se refiere a los huracanes designados con nombres de hombre o de mujer. Nada menos. Ya tenemos titulares en los medios de todo el mundo.

Imagen del huracán atlántico Isabel tomada por el astronauta Ed Lu desde la Estación Espacial Internacional en septiembre de 2003. NASA.

La investigación es obra de un equipo de expertos en consumo, márketing y asuntos de género de la Universidad de Illinois (Kiju Jung, Sharon Shavitt y Madhu Viswanathan) dirigidos por el reconocido filósofo y profesor de estadística de la Universidad Estatal de Arizona (EE. UU.) Joseph Hilbe. El estudio analiza datos históricos y encuestas propias para llegar a la siguiente conclusión: los huracanes designados con nombre de mujer causan un número significativamente mayor de muertes que los de denominación masculina; algo que se debe, según los autores deducen de los tests realizados a varios grupos de voluntarios, a que «los nombres de los huracanes conducen a expectativas sobre su severidad, y esto, en consecuencia, guía la preparación de los encuestados a tomar medidas preventivas». «Parece que la gente atribuye ciertas cualidades asociadas a las mujeres a los huracanes con nombre femenino, como la calidez, y cualidades como la agresividad a los huracanes con nombres masculinos. Esto parece afectar a su motivación para prepararse frente a los huracanes», explica a Ciencias Mixtas la coautora del estudio Sharon Shavitt, profesora de márketing de la Universidad de Illinois.

Antes de meter las manos en esta sabrosa masa, debo aclarar que ni mucho menos soy un experto en estadística; mis críticas se basan, como ahora explicaré, en el diseño experimental y en la lógica del estudio. Invito a algún lector con competencia estadística profesional a que bucee en los datos, a los que podrá acceder a través del enlace de la primera línea, y a manifestar su opinión al respecto.

Ante todo, conviene explicar que PNAS funciona bajo la supervisión de un consejo editorial integrado por miembros de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. En el caso más general, los manuscritos aspirantes a su publicación se envían directamente al Consejo Editorial. Si este los juzga potencialmente interesantes, los asigna a un editor competente. En cambio, en otros casos, los estudios entran en el proceso de revisión bajo el amparo de un editor previamente asignado. Según la política editorial de PNAS, esta fórmula se emplea «solo cuando un artículo cae dentro de un área sin amplia representación en la Academia, o para investigaciones que pueden considerarse contrarias a la visión prevalente o demasiado adelantadas a su tiempo para recibir una respuesta justa». El editor preasignado es quien se encarga asimismo de seleccionar a los referees, o expertos que valorarán el trabajo y recomendarán o desaconsejarán su publicación.

Esta última ha sido la fórmula en el caso del estudio que nos ocupa. La editora preasignada ha sido Susan Fiske, citada como una de las psicólogas más influyentes del mundo, especialista en estereotipos y prejuicios (entre ellos los sexistas). Aunque se le supone a PNAS el interés por mantener el máximo nivel de excelencia en todas sus publicaciones, entre la comunidad científica sopla cierta sospecha de que los estudios con un editor preasignado corren con ventaja a la hora de una posible aceptación, algo que podría ser especialmente cierto en una ciencia blanda como la psicología.

Entremos en el estudio. Desde la introducción llama la atención que, después de plantear la percepción de lo masculino como más violento que lo femenino, los autores escriben: «Extendemos estos hallazgos a la hipótesis de que la severidad anticipada de un huracán con nombre masculino (Víctor) será mayor que la de un huracán con nombre femenino (Victoria)». Por supuesto que todos los estudios científicos parten de una hipótesis, y la neutralidad de los investigadores al someterla a prueba se da tan por sentada como la honradez de un político. Pero la prudencia dicta una especial precaución cuando se trata de hipótesis aventuradas: la credibilidad de los resultados aumentará si el trabajo rezuma un esfuerzo del investigador por refutarse a sí mismo y, pese a todo, los datos experimentales se empeñan en darle la razón. Así ocurrió con la famosa búsqueda del bosón de Higgs.

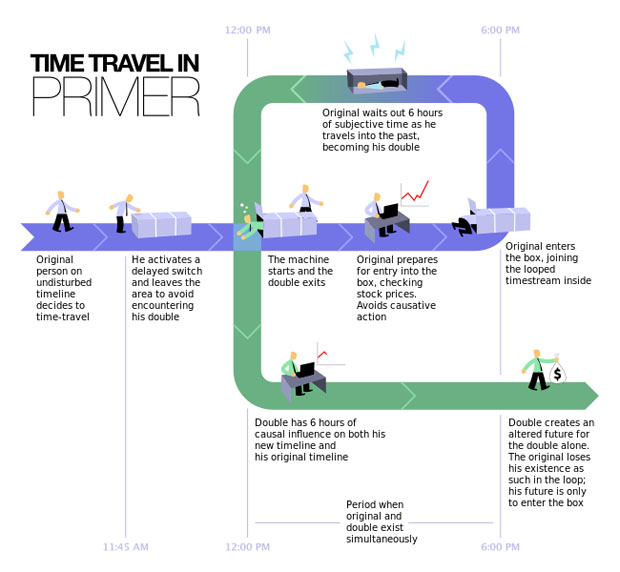

Mi primera objeción se refiere a los datos de la mortandad provocada por los huracanes. Los investigadores presentan una tabla que reúne las muertes causadas en EE. UU. por un total de 94 huracanes atlánticos de 1950 a 2012. Pero en lugar de mostrar las cifras totales para huracanes con nombre masculino o femenino, el estudio recurre a un extraño análisis: en primer lugar, se pidió a nueve personas que clasificaran las designaciones de los huracanes según una escala de 1 (nombre «muy masculino») a 11 («muy femenino»); a continuación se separaron los huracanes en dos grupos en función de su grado de daños, y por último se realizó un análisis estadístico predictivo del recuento de bajas para las dos clases. El resultado es una tabla de aspecto demoledor, en la que el carácter masculino o femenino no influye en las muertes por huracanes poco dañinos, pero donde en cambio se observa un incremento espectacular de muertes para las tormentas más graves desde el 1 (10,8) hasta el 11 (58,7).

Daños causados por el huracán Katrina en el Estado de Mississippi (2005). Gary Mark Smith vía Wikipedia (Creative Commons).

La pregunta es evidente: ¿por qué no se presentan los datos crudos? Si el título afirma que los huracanes femeninos causan más muertes, ¿por qué en el estudio no aparece el dato que respaldaría la conclusión principal? Shavitt responde que el análisis de la mortandad descontó «dos huracanes muy destructivos, ambos con nombres femeninos, Katrina y Audrey», lo que parece una medida prudente. Es incluso probable que los datos globales del pasado sumen más víctimas para las tormentas femeninas, ya que, hasta finales de los años 70, todos los huracanes recibían nombres de mujer, hasta que comenzaron a alternarse los apelativos en listas cremallera que se aplican por orden cronológico. La investigadora apunta que se optó por analizar «el grado de masculinidad o feminidad de los nombres en lugar de solo si los nombres eran masculinos o femeninos, para marcar distinciones más finas». «Incluso entre los huracanes designados siempre con nombres de mujer (en el período 1953-1978), los nombres varían en feminidad. Compare Fern y Camille; el segundo es un nombre mucho más femenino, pese a que ambos son de mujer», señala Shavitt. «Descubrimos que entre los huracanes más destructivos, cuanto más femenino era el nombre, más personas mató».

No obstante, al aplicar su modelo de análisis, los investigadores introducen variables que dificultan la validación de su conclusión principal y que no serían realmente necesarias a no ser que mejoraran el aspecto de los datos: por ejemplo, el criterio para separar los huracanes en dos grupos –algo que es clave en los resultados– es el de daño normalizado (estimación de pérdidas materiales en dólares constantes), un parámetro económico que, al menos teóricamente, no se corresponde necesariamente con la intensidad de la tormenta: un mismo huracán producirá un mayor daño normalizado si barre zonas densamente pobladas, especialmente si se trata de suburbios con infraviviendas, que si afecta a áreas rurales. Y sin embargo, parece razonable que las decisiones de la población sobre las medidas de protección a adoptar se tomen en función del grado de severidad previsto, nunca del daño normalizado que solo se conoce a posteriori, y esto podría influir en la mortandad con independencia de si el nombre del huracán es masculino o femenino; pero el análisis no lo considera.

Superemos este primer obstáculo y asumamos que, en efecto, la designación femenina se corresponde con un mayor número de muertes. Incluso en este caso, ¿correlación implica causalidad? La respuesta más general es un rotundo «no». Recientemente rocé esta cuestión cuando comenté ciertos experimentos relacionados con una presunta capacidad de precognición. En psicología experimental abundan los estudios que extraen causalidades a partir de correlaciones estadísticamente significativas, un sistema empleado también en epidemiología para proponer, por ejemplo, que una dieta rica en cierto alimento favorece la longevidad. Rescato aquí un párrafo que escribí entonces:

En 2005, el profesor de medicina de la Universidad de Stanford (EE. UU.) John P. A. Ioannidis publicó en la revista PLoS Medicine un estudio titulado “Por qué la mayoría de los resultados de investigación publicados son falsos”, en el que revelaba las frecuentes interpretaciones erróneas de los resultados debido a diseños experimentales defectuosos y al manejo sesgado de las estadísticas. El año siguiente, el profesor de la Universidad de Toronto (Canadá) Peter Austin se basó en los registros clínicos de Ontario para demostrar que los nacidos bajo el signo de leo tenían más probabilidad de ingresar en un hospital con hemorragia gastrointestinal, mientras que los sagitario sufrían más fracturas de húmero. Por supuesto, Austin no pretendía defender tales conclusiones, sino destapar lo sencillo que resulta demostrar lo que a uno le convenga cuando se trata de hipótesis del tipo “hacer _____ aumenta el riesgo de padecer _____”.

Existe en internet un ejemplo precioso de esto: en la web Spurious Correlations (Correlaciones Espurias), Tyler Vigen se dedica a comparar datos de imposible causalidad para demostrar que se puede correlacionar estadísticamente casi todo lo que a uno le venga en gana. Por ejemplo, Vigen correlaciona el gasto de EE. UU. en ciencia, espacio y tecnología, con los suicidios por estrangulamiento, ahorcamiento y asfixia; o los ahogamientos en piscinas con el número de películas protagonizadas por Nicolas Cage; o el consumo de queso per cápita con las muertes por estrangulamiento con las propias sábanas. Y en todos los casos hay correlaciones estadísticamente significativas.

Sin embargo, es justo reconocer que Jung, Shavitt y sus colaboradores han volcado un gran esfuerzo por demostrar la causalidad en su arriesgada hipótesis preconcebida. Pasemos a la fase experimental del estudio. «Llevamos a cabo experimentos en los que los sujetos imaginaban estar en el recorrido de un huracán con nombre de hombre o de mujer», dice la investigadora. En las encuestas, seis en total, se interrogó a los grupos de voluntarios sobre su impresión subjetiva de gravedad en los casos hipotéticos de huracanes denominados respectivamente Víctor o Victoria, Christina o Christopher, Danny o Kate, Alexander o Alexandra, o bien tormentas sin nombre, y se les preguntó si evacuarían su vivienda o no, ya fuera de forma voluntaria o siguiendo una orden de las autoridades. De todo ello, y tras analizar estadísticamente los resultados, Shavitt concluye: «los sujetos calificaron los huracanes femeninos como menos peligrosos que los masculinos e indicaron que serían menos propensos a la evacuación». Los autores razonan así que los huracanes con nombre de mujer, considerados más benignos, se cobren más víctimas incautas.

Ejemplo de uno de los tests realizados a los sujetos en el estudio. Jung et al. (2014), PNAS.

Pero entrando en el detalle de los resultados, lo cierto es que estos no parecen impresionantes. En una escala de 1 a 7 de menor a mayor intensidad percibida para los huracanes, el dato global es de 4,386 para los masculinos, frente a 4,186 para los femeninos. Si lo desagregamos por nombres concretos, Bertha (femenino), con un 4,523, es percibido como más peligroso que Arthur (4,246), Cristobal (4,455), Kyle (4,277) o Marco (4,380); y curiosamente, solo queda por debajo de Omar (4,569). Espera… ¿Omar? ¿Un nombre árabe? ¿Bertha? ¿Un nombre germánico? Los autores concluyen de inmediato que existe una correlación intenso/débil con masculino/femenino. Pero no han utilizado estos mismos datos con parámetros de control para estudiar, por ejemplo, si los huracanes cuyo nombre empieza por una letra concreta del alfabeto son percibidos como más peligrosos que los que comienzan por otra. O si los nombres de cinco letras son más amenazantes que los de siete. O los que tienen una erre frente a los que no. O si los nombres extranjeros, en especial si se identifican con países que pueden inspirar desconfianza, influyen en la opinión de los encuestados. «Aquí las posibilidades son infinitas», reconoce Shavitt. «Hemos buscado algunas explicaciones probables como el carácter agradable del nombre, la competencia intelectual percibida asociada a él, y la edad. Estas otras dimensiones no explican nuestros resultados. Al examinar nuestros estudios, la conclusión que extraemos parece sostenerse».

Por último, pero no menos importante, hay que subrayar la relevancia de las encuestas. Los resultados se justifican apoyándose en experimentos en los que se presenta a los sujetos, por ejemplo, una imagen de satélite mostrando un huracán cercano a la costa, y preguntándoles si evacuarían siguiendo una orden de las autoridades, en una escala de 1 (ignorar por completo la orden) a 7 (seguirla a rajatabla). Los sujetos se dividen en dos grupos que reciben exactamente el mismo test, con la única diferencia de que para unos el huracán se llama Víctor y para otros Victoria. Para Víctor, el resultado es 5,861, mayor probabilidad de evacuar, frente a un 5,391 para Victoria y un 5,278 para un huracán sin nombre. Todo ello en grupos distintos de voluntarios, lo que impide valorar si el mismo sujeto cambiaría su valoración en función de la variable masculino/femenino.

Pero es que, además, el estudio no especifica si en alguno de todos estos experimentos se interrogó a los encuestados sobre las motivaciones de sus respuestas, lo que deja la interpretación completamente abierta. ¿Qué motivos tiene alguien para responder en un sentido o en otro? ¿Su hijo se llama Víctor? ¿La jefa que le despidió se llamaba Victoria? ¿Es razonable pensar que alguien escucha un parte meteorológico informando sobre un huracán que amenaza con destruir todo lo que posee en el mundo, y toma su decisión al respecto según el nombre de la tormenta? ¿Se preguntó a afectados reales por huracanes (es de suponer que los sujetos del estudio viven en Illinois, fuera de las áreas habitualmente azotadas) en qué basaban sus decisiones de protección o evacuación, o incluso si conocían el nombre de los huracanes antes de tomarlas? ¿Cambiaría mucho la reacción de pánico frente a una hipotética epidemia letal si el virus se llamara Ébolo en lugar de Ébola? ¿Se le preguntaría a alguien si cree más probable morir ahogado en una piscina si Nicolas Cage protagoniza más películas? ¿En serio? En el fondo, el principal problema con el estudio radica en la dudosa verosimilitud de la hipótesis. Según dicta una de esas frases con varios padres (Pierre-Simon Laplace, David Hume, Marcello Truzzi, Carl Sagan…), afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.

Pese a todo lo anterior, el estudio sigue resultando valioso al sugerir que los nombres de los fenómenos meteorológicos extremos quizá no sean algo tan inocente como se sospechaba, y que pueden poseer connotaciones no pretendidas por quienes los asignan a partir de una lista previamente confeccionada y sin ningún criterio relacionado con el riesgo real. «Basándonos en nuestra investigación, sugerimos que se estudie la cuestión cuidadosamente y se consideren sus implicaciones», recomienda Shavitt. «Podría tener sentido evitar los nombres humanos, aunque otras etiquetas también podrían crear problemas si se asociaran con percepciones de benignidad o delicadeza». La investigadora sugiere que «cualquier etiqueta debería someterse previamente a examen para garantizar que los significados asociados a ella son apropiados», y concluye: «Dejamos las decisiones sobre esta política a los expertos».