Sergio Larraín, 1967 © René Burri / Magnum Photos

El juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas. Ir a Valparaiso, o a Chiloé, por las calles todo el día, vagar y vagar por partes desconocidas, y sentarse cuando uno está cansado bajo un árbol, comprar un plátano o unos panes y así tomar un tren, ir a una parte que a uno le tinque, y mirar, dibujar también, y mirar. Salirse del mundo conocido, entrar en lo que nunca has visto, DEJARSE LLEVAR por el gusto, mucho ir de una parte a otra, por donde te vaya tincando. De a poco vas encontrando cosas y te van viniendo imágenes, como apariciones las tomas.

Sergio Larraín (1931-2012) escribió en 1982 una carta a uno de sus sobrinos, empeñado en que el tío concibiera unos consejos sobre el arte fotográfico. El documento tiene sólo 870 palabras pero una dimensión sideral, como de dibujo cósmico, de lección de un maestro tan dulce como descreído, un gurú que acaso es dulce porque rechaza todo método excepto la divina errancia, la bendita condena que nos aproxima a los animales: vagamos porque el asiento es la muerte.

En el retrato que inicia esta entrada, tomado en París en 1967 por René Burri, compadre de Larraín y colega en la Agencia Magnum, se adivina la belleza casi canalla del autor de la carta. Tenía 36 años y en el porte desenvuelto y la doblez matemática de la bufanda se adivina al pituco, como llaman en Chile a los niños bien. Hijo de un decano de Arquitectura y coleccionista de arte, Larraín había crecido en el barrio más pijo de Santiago, estudiado en liceos privados e intentado el absurdo de licenciarse como ingeniero forestal en Berkeley, en la bella California, donde frecuentó los bares y la marihuana con más ahinco que las aulas.

“Estaba confundido, no entendía nada. Decidí entonces dejar los estudios y tener una profesión de vagabundo para buscar la verdad”, escribiría Larraín sobre aquel tiempo ofuscado, al que puso término aceptando lavar platos por 60 dólares al mes. Encantado de tener dinero ajeno a la fortuna de papá, decidió darse un capricho y fue de tiendas con la idea fija de comprar lo más bello que se le cruzara en el camino. Las leyes de ordenación que rigen el mundo decidieron que el objeto fuese una cámara Leica IIIc de segunda mano. Acordó un sistema de pagos aplazados de cinco dólares al mes.

Sigues viviendo tranquilo, dibujas un poco, sales a pasear y nunca fuerces la salida a tomar fotos, por que se pierde la poesía, la vida que ello tiene se enferma, es como forzar el amor o la amistad, no se puede. Cuando te vuelva a nacer, puede partir en otro viaje, otro vagabundeo: a Puerto Aguirre, puedes bajar el Baker a caballo hasta los ventisqueros desde Aysén; Valparaiso siempre es una maravilla, es perderse en la magia, perderse unos días dándose vueltas por los cerros y calles y durmiendo en el saco de dormir en algún lado en la noche, y muy metido en la realidad, como nadando bajo el agua, que nada te distrae, nada convencional. Te dejas llevar por las alpargatas lentito, como si estuvieras curado por el gusto de mirar, canturreando, y lo que vaya apareciendo lo vas fotografiando.

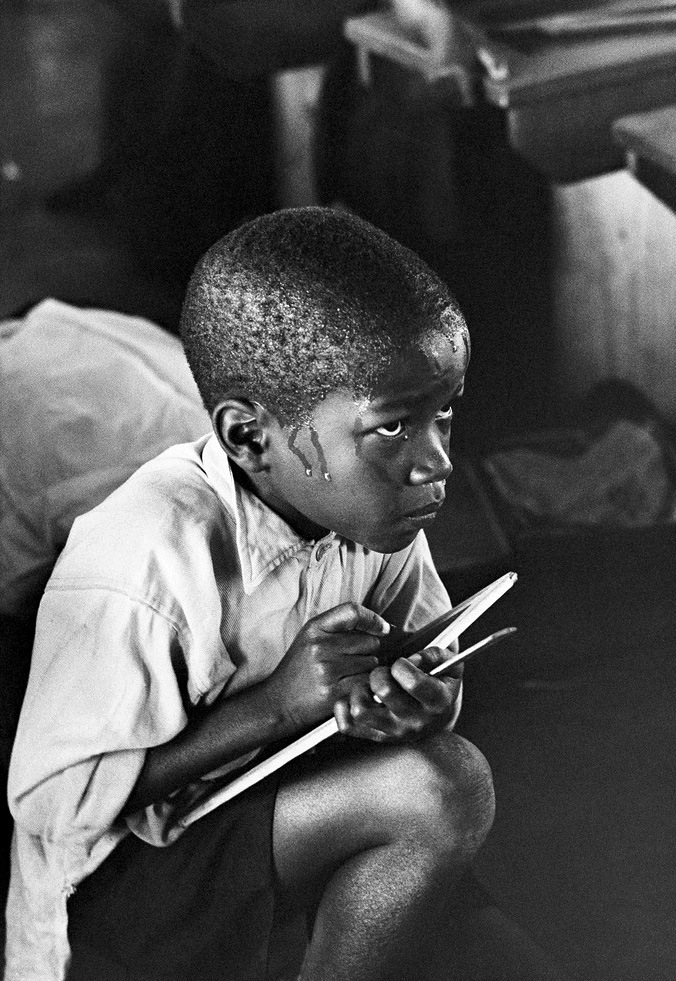

Un largo viaje por Europa y Oriente Medio educó la mirada del joven, que ya no quiso hacer otra cosa más que fotos cuando regresó a Chile en 1955 para instalarse en Valparaiso, la ciudad que adoraba por sus abismos de adoquines, la niebla y los prostíbulos. Por encargo de dos entidades benéficas retrató a las partidas de niños de la calle de Santiago cuya existencia negaba el poder. Fue el primer gran reportaje de Larraín, una serie donde la violenta realidad no difumina la ternura y la simpatía. El MoMA de Nueva York se fija en la obra del chileno y le compra un par de fotos.

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

Con la recién ganada fama llegó una beca del British Council para un reportaje sobre Londres en 1959. El resultado es tan hondo y nuevo —la visión quebrada, el horizonte fijado en el suelo, la niebla embalsamando a la ciudad y sus moradores…— que el gran pope Henri Cartier-Bresson invita al chileno a entrar en Magnum, el sancta santórum del documentalismo, pero le propone, con bastante mala uva, una prueba de acceso cargada de veneno: debe ir a Sicilia para localizar y retratar al poderoso capo mafioso Giuseppe Genco Russo, buscado por varios asesinatos por la Interpol, huido de la justicia y de quien no existía ni una sola imagen conocida.

Genco Russo en su casa, Sicilia, 1959 © Sergio Larraín / Magnum Photos

El fotógrafo regresó a París tres meses después con más de 6.000 fotos sobre Napolés, Calabria y Sicilia, entre ellas medio centenar donde el capo mira a cámara, duerme la siesta y come pasta con la familia. El orgulloso posado frontal de Russo en su casona de Caltanissetta aparece en revistas de medio mundo y Larraín entra como socio en Magnum.

Nada se le niega al reportero en los años sucesivos. Es un tiempo de oro y fama. En París se codea con el escritor Julio Cortázar, a quien cuenta que acaba de hacer una foto callejera que, tras ser revelada, permite ver en segundo plano a una pareja haciendo el amor. De la idea nace el relato Las babas del diablo, que Cortázar inicia con palabras que podrían referirse a Larraín: «Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter, y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street, pero de todas maneras cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche».

Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que a tu gusto, tu eres la vida y la vida es la que se escoge. Lo que no te guste a ti, no lo veas, no sirve. Tu eres el único criterio, pero ve de todos los demás. Vas aprendiendo, cuando tengas una foto realmente buena, las amplias, haces una pequeña exposición o un librito, lo mandas a empastar y con eso vas estableciendo un piso, al mostrarla te ubicas de lo que son, según lo veas frente a los demás, ahí lo sientes. Hacer una exposición es dar algo, como dar de comer, es bueno para los demás que se les muestre algo hecho con trabajo y gusto. No es lucirse uno, hace bien, es sano para todos y a ti te hace bien porque te va chequeando.

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

En 1968, tras una carrera corta y deslumbrante, Larraín se repliega sobre sí mismo. Las fotos son secundarias, dice, cuando se trata de «rescatar el alma». Se afana en la búsqueda de maestros espirituales —primero sigue al boliviano Óscar Ichazo y después al chileno Claudio Naranjo, chamanes new age a cuyo costado persigue la iluminación—, escribe sobre ecología, practica yoga, consume LSD… Dos años después se despide de Magnum, retira los negativos de los archivos de la agencia y quema buena parte de su obra fotográfica, que podemos disfrutar porque otro fotógrafo existencial y errante, el gran Josef Koudelka, tenía copias de centenares de fotos del chileno, al que adoraba.

Se retira a las montañas, corta con casi todos los amigos y familiares, vive como un ermitaño, escribe pequeños opúsculos que llama textos para el kinder planetario —con frases como «el universo es unidad, está todo junto, al mismo tiempo, ahora»— y sostiene sus escasas necesidades dando clases de yoga una vez por semana en un gimnasio. Le buscan periodistas de todo el mundo. La reportera Verónica Torres logra hablar con él en 2011 y encuentra a una persona alunada. Cuando la despide en el marco de la puerta de la casucha Larraín dice: «Párate en el kath, dobla un poco las rodillas, baja el cuerpo. Así pesadita. Conéctate con la gravedad, cierra los ojos. Estás aquí y ahora, el pasado no existe y lo que viene tampoco».

El fotógrafo a quien Roberto Bolaño definió como «rápido, ágil, joven e inerme» y de mirada similar a un «espejo arborescente», murió en febrero de 2012, a los 81 años, de una enfermedad coronaria. En el remoto pueblo de Ovalle, donde vivía, le llamaban El Queco y casi nada sabían del pasado de uno de los fotógrafos más brillantes y efímeros del siglo XX.

Los Encuentros de Arlés, que se están celebrando, dedican la mejor exposición del certamen a Larraín, cuyo paso por el mundo comparan al movimiento de «un meteorito». De estar vivo, el fotógrafo no hubiera admitido el homenaje.

Ánxel Grove

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos

-

-

© Sergio Larraín / Magnum Photos