«Las últimas composiciones» (Violeta Parra, 1966)

El disco, editado en noviembre de 1966, es una advertencia de muerte. La negrura está escondida entre los surcos y amarrada como una dentellada de perro al alma de la mujer que aparece en la cubierta —con la mirada en ningún sitio, apuntando al exterior del plano, sin querer encontrarse con los ojos de nadie— en una foto de un blanco y negro lavado al que parecen haber vaciado de contraste o acaso de vida.

La mujer, desgreñada como siempre, enemiga de las obligaciones estúpidas de peinarse, arreglarse, bañarse, lavarse, acomodarse para los demás, sostiene el charango —cinco cuerdas dobles como mandamientos repetidos, para que resuenen duplicados en los espacios sin fin del altiplano— pero podría estar sosteniendo una piedra. No hay ánimo, no queda brío para otra cosa. Violeta Parra acaba de cumplir 49 años y sabe que el calendario no marcará 50.

Violeta Parra (1917-1967)

Cuando aparece el disco, que se titula, por si quedaran dudas de la voluntad testamentaria, Las últimas composiciones [el vínculo permite escuchar el álbum completo], la primera canción conmueve a todo aquel que la escucha. Se titula Gracias a la vida y la consideran de manera instantánea un «himno humanista», un aleluya a los dones que nos consiente la genética biológica: la vista, el sonido, el lenguaje, la marcha, el corazón, la risa, el llanto…

Quizá entre los muchos que han versionado la pieza en este casi medio siglo —el habitual elenco de extraviados que se apuntan al voluntariado universalista con voluntad partisana una vez al año, una comparsa a la que cabe otorgar la condición de alucinación: Raphael, Joan Baez, Nana Mouskouri, Plácido Domningo, María Jiménez, Pasión Vega, Rosario Flores, Richard Clayderman…— alguno se haya quedado trabado en el cuarto de los cinco endecasílabos de la letra. Es un miserere sobre lo inútil de avanzar cuando no hay voluntad ni destino:

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

Me ha dado la marcha de mis pies cansados,

Con ellos anduve ciudades y charcos,

Playas y desiertos, montañas y llanos,

Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Otras canciones del disco avisan del revólver, de las venas cortadas, del me voy de aquí, con una textualidad todavía más manifiesta.

En Run Run se fue pa’l Norte describe la oquedad interior:

Vacía como el hueco

del mundo terrenal.

En Rin del angelito toca y canta inmisericorde, como dando patadas con la cadencia de un pelotón de fusilamiento, y habla de un niño muerto en el que ella misma se proyecta:

Cuando se muere la carne

el alma busca en la altura

la explicación de su vida

cortada con tal premura,

la explicación de su muerte

prisionera en una tumba.

Cuando se muere la carne

el alma se queda oscura.

En Maldigo del alto cielo conjuga una relación de condenas que lo abarca todo: el fuego del horno, los «estatutos del tiempo / con sus bocharnos», la cordillera de los Andes, la paz y la guerra, lo cierto y lo falso, los jardines de la primavera y el color del otoño, «el invierno entero» y «el verano embustero», la bandera y «cualquier emblema», el ancho mar, «el cosmos y sus planetas / la tierra y todas sus grietas»…

La cosmogonía blasfema descubre al fin a una mujer despechada por amor:

Maldigo luna y paisaje,

los valles y los desiertos,

maldigo muerto por muerto

y el vivo de rey a paje,

el ave con su plumaje

yo la maldigo a porfía,

las aulas, las sacristías

porque me aflige un dolor,

maldigo el vocablo amor

con toda su porquería,

cuánto será mi dolor.

Maldigo por fin lo blanco,

lo negro con lo amarillo,

obispos y monaguillos,

ministros y predicandos

yo los maldigo llorando;

lo libre y lo prisionero,

lo dulce y lo pendenciero

le pongo mi maldición

en griego y en español

por culpa de un traicionero,

cuánto será mi dolor.

Cortejo fúnebre de Violeta Parra en La Carpa

El 5 de febrero de 1967, sólo unos meses después de grabar esta colección de canciones ahogadas por la depresión, Violeta Parra se pegó un tiro mortal en la sien derecha. Eligió para la escenificación de la ceremonia suicida que anunciaban sus canciones últimas La Carpa de La Reina, el centro cultural que había montado en 1965 en un barrio del oriente de Santigo de Chile con la intención de convertirlo en una «universidad del folclore» y, al tiempo, un medio para salir de la pobreza. La aventura —un barrizal en los húmedos inviernos australes, con vendavales que rompían la lona— había sido un desastre: poco público, desinterés social, presión policial…

El amante más duradero de la cantante, el musicólogo suizo Gilbert Favre, cansado de la miseria y los arrebatos de mal genio y celos de Parra, se había marchado a Bolivia. Ella fue detrás para buscarlo y lo encontró casado con otra mujer. Aprovechó el despecho para comprar un revólver. Dijo que era para defenderse de los maleantes que frecuentaban La Carpa.

En el teatro Plaisance. París, Francia. 1963

La mayor parte de las reseñas biográficas de Parra han suprimido las aristas y tiñen a la persona de santidad —valga como ejemplo del tono imperante la entrada en español de la Wikipedia: «un legado de esfuerzo y sacrificio a Chile y el mundo»—. Alguna, como la biografía novelada Yo, Violeta de Mónica Echeverría, aspira a desnudar al personaje de santidad, porque la folclorista, dice la autora, era una mujer agria, de mal carácter, devoradora de hombres a los que maltrataba y «con las iras a flor de piel» a la que han «transformado» en «una especie de Virgen María inmaculada y santa».

Sus hijos, Ángel e Isabel, Los Parra de Chile, nunca han mencionado la palabra suicidio en las muchas referencias a la madre. Su hermano, el antipoeta Nicanor —Premio Cervantes de 2011—, tampoco lo hace en la victoriosa égloga Defensa de Violeta Parra: Violeta de los Andes / Flor de la cordillera de la costa / Eres un manantial inagotable / De vida humana.

Para encontrar una crónica fiel de la derrota vital tenemos que acudir a la propia Violeta Parra, que alguna vez se retrató en estos términos: «En mi vida me ha tocado muy seco todo y muy salado, pero así es la vida exactamente, una pelotera que no la entiende nadie. El invierno se ha metido en el fondo de mi alma y dudo que en alguna parte haya primavera; ya no hago nada de nada, ni barrer siquiera. No quiero ver nada de nada, entonces pongo la cama delante de mi puerta y me voy», escribió en algún momento».

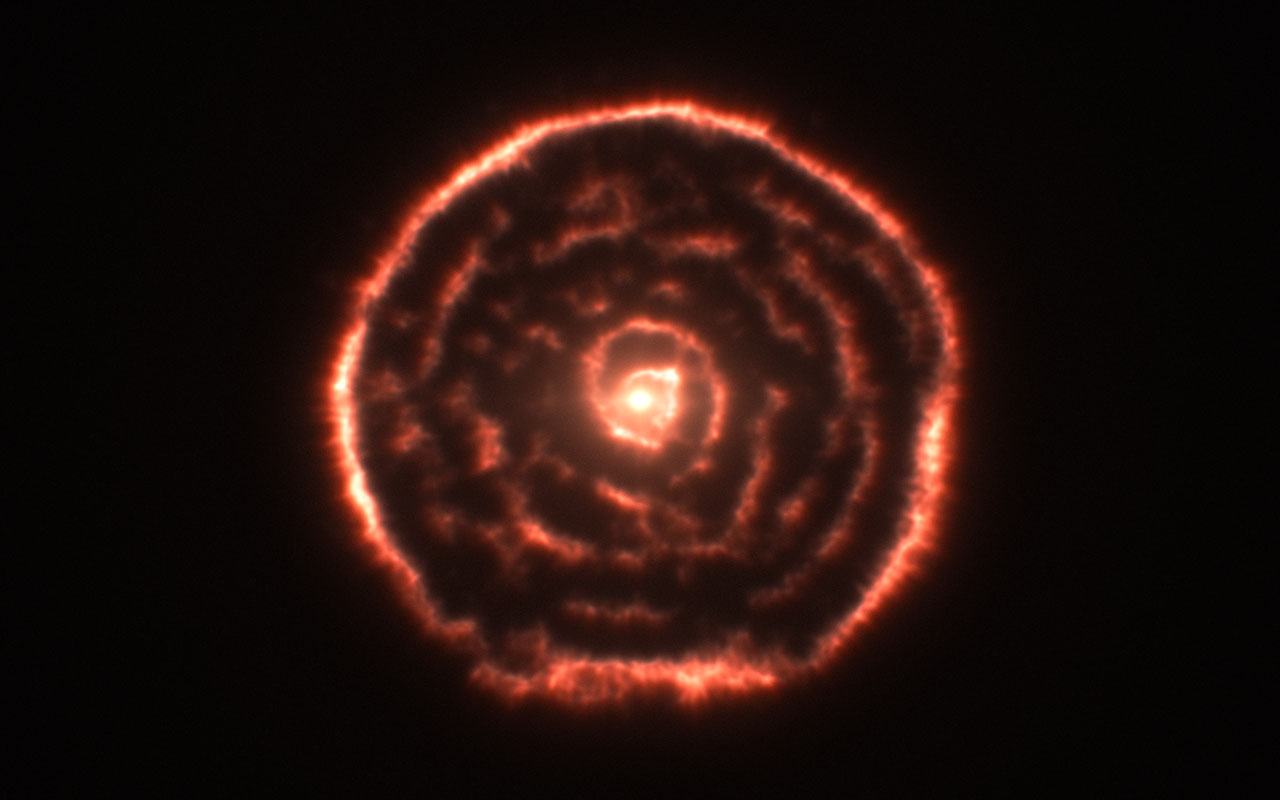

Edición española de «Las últimas composiciones»

Para colmar la beatificación de la cantante universal y ocultar la verdad de un disco fúnebre, muchas ediciones posteriores del álbum que era advertencia de muerte fueron manipuladas con una cubierta penosamente falseada donde la cantante flota sobre un paisaje andino astral.

Nos queda ejercer la justicia de escuchar Gracias a la vida y las demás canciones de autoaniquilamiento de Las últimas composiciones, uno de los grandes discos de la historia, como lo que son: constancias de una inmisericorde derrota, ecos previos del estampido de un balazo contra la sien derecha.

Ánxel Grove