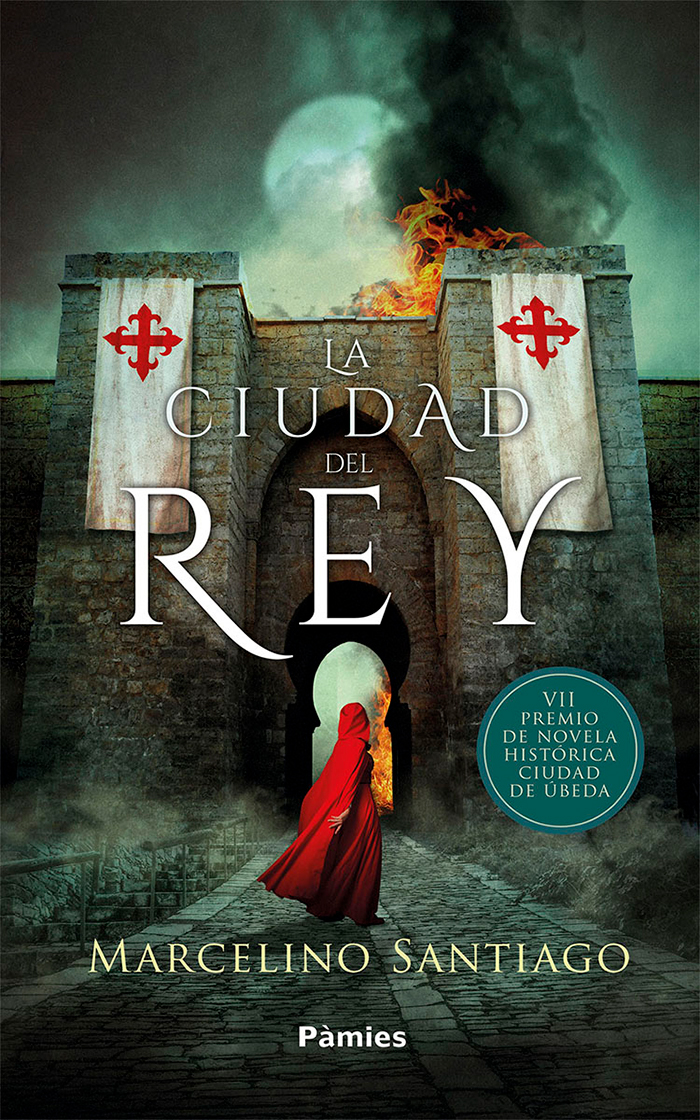

Puerta de Toledo, en Ciudad Real (WIKIPEDIA / KUZARI KAGAN)

Adelanto en exclusiva en XX Siglos un capítulo de la novela La ciudad del Rey, de Marcelino Santiago, que publica Ediciones Pàmies como ganadora del premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. La obra está ambientada en la Ciudad Real del siglo XV, y mezcla los progromos contra los judíos y las luchas dinásticas que sacudieron la Castilla de la época. La novela estará en librerías desde el 25 de febrero.

El corregidor de la ciudad

A la mañana siguiente, Quiteria se encontraba atareada en la cocina con un guiso de carne; cogió de la espetera los cuchillos que necesitaba para partir la ternera y probó el aliño que había preparado para condimentarla. No se percató de que el licenciado ya se había levantado y que había entrado en la cocina con intención de buscar su almuerzo. La mujer se sobresaltó, le hizo una nerviosa reverencia y se marchó avergonzada por su comportamiento del día anterior con la mujer que rondaba la casa porque no sabía cómo disculparse.

No tardó en llegar Martínez Cepudo, a quien Tomás pidió que lo acompañase en su visita al corregidor. El licenciado pretendía que el principal cargo de la ciudad le facilitase algunos alguaciles y otros medios materiales para cumplir su cometido, y si para ello era necesario mostrarse ante el poder municipal revestido de toda la dignidad eclesiástica, no escatimaría en medios.

La guarnición del alcázar estaba sobre aviso, y cuando divisaron el carruaje abrieron el portón de la fortaleza para permitirle el paso. La fortificación se encontraba en obras; no en vano, habían pasado doscientos años desde que fuera mandada construir por el rey Alfonso X, cuyas armas todavía podían reconocerse esculpidas en el bocel de un arco apuntado que daba paso al interior de la fortaleza. A la izquierda se alzaba una torre cilíndrica de imponente envergadura y a la derecha un grupo de trabajadores parecía rematar la construcción de otro torreón más reducido que el anterior. Mientras Tomás fijaba su atención en la arquitectura del recinto, un hombre de escasa estatura cruzó el patio y se acercó hasta ellos.

—¿No os parece magnífica esa torre? —dijo con orgullo el hombre mientras le estrechaba la mano—. Va para un año que la reina doña Juana, señora de esta ciudad, mandó levantarla. Ha sido necesario derribar algunas casas próximas que ya estaban algo derruidas, para asegurarle mejor defensa, y también realizar acopio de buena piedra al ritmo necesario.

—Es asombrosa la rapidez con la que la habéis levantado —comentó el licenciado. —Soy Álvaro de Pecellín —se presentó—, lugarteniente del corregidor. Tomás sabía que el día de los disturbios de octubre los judíos se protegieron en el alcázar de la ciudad, donde el corregidor, Diego del Castrillo, les dio cobijo. Sin embargo, la reducida guarnición del alcázar no pudo detener durante mucho tiempo a los asaltantes, que tomaron la fortaleza en su empeño de dar un escarmiento a los judíos que allí se habían refugiado. Por suerte, estos lograron escapar a tiempo con el corregidor, a quien no se le había vuelto a ver desde entonces.

El lugarteniente Álvaro de Pecellín lo suplía en las tareas, porque todavía no se había nombrado sustituto, aunque parecía desenvolverse con soltura en el cargo.

Desde el centro del patio le mostraba al inquisidor y a su secretario los principales edificios de la fortaleza, y, mientras observaban la imponente torre, uno de los hombres que trabajaban en el andamio golpeó una espuerta de argamasa, que cayó desde lo alto hasta impactar con el suelo del patio. Por suerte no hubo daños, pero la masa alcanzó los pies del lugarteniente y manchó su atuendo.

—¡Malditos inútiles! —gritó el de Pecellín—. ¡Quiero que recojáis todo esto ahora mismo y que después acudáis ante mí! El alarife se disculpó cuanto pudo, renegando de su mala suerte, y prometió que enseguida lo limpiaría todo.

Entraron en una estancia amplia, sobriamente decorada, y Álvaro de Pecellín seguía maldiciendo al que le había manchado los zapatos, mientras se disculpaba con Tomás por el desafortunado percance del patio. En la sala aguardaba un caballero esbelto, entrado en años, de rostro enjuto y mirada amable que le fue presentado como Fernando Valera.

Entraron en una estancia amplia, sobriamente decorada, y Álvaro de Pecellín seguía maldiciendo al que le había manchado los zapatos, mientras se disculpaba con Tomás por el desafortunado percance del patio. En la sala aguardaba un caballero esbelto, entrado en años, de rostro enjuto y mirada amable que le fue presentado como Fernando Valera.

—Deseo daros formalmente la bienvenida a esta ciudad —dijo, solemne, el corregidor en funciones—, aunque lamento el recibimiento que acabáis de tener.

—No busco de vos un recibimiento grandioso —comentó Tomás con delicadeza—: vengo a solicitaros vuestro apoyo para cumplir la tarea que tengo encomendada.

Un criado servía en una bandeja unos dulces que todos probaron, a excepción de Juan Martínez, por sus problemas con el estómago.

—¿Y qué es lo que deseáis de mí como… corregidor? —recalcó Álvaro de Pecellín.

—Conoceréis, por la carta que os hice llegar de su excelencia el arzobispo don Alonso de Carrillo, que debo realizar una inspección de herejía en Ciudad Real y que necesito contar con la disposición de los alguaciles para que ejecuten los encargos y recados del tribunal.

—Asignaré uno de ellos a vuestro servicio —accedió Álvaro de Pecellín—, pero debo aconsejaros que seáis cauto en vuestras pesquisas. Las gentes de esta ciudad están recubiertas de una fina pátina que, si no la retiráis, nunca sabréis lo que ocultan.

—Es cierto, pero en eso consiste mi labor, en discernir la verdad de lo que no lo es y descubrir qué se esconde tras las falsas verdades.

—¿Sabéis que últimamente no se habla de otra cosa más que de vuestra llegada? —comentó Fernando Valera—. Algunos se frotan las manos y otros temen por su seguridad. No cabe duda de que despertáis sentimientos dispares.

Tomás recordó que había escuchado antes aquel mismo comentario, y que no le resultó muy reconfortante entonces.

—Sea como fuere —intervino el lugarteniente—, hay que reconocer que vuestra venida ha sido un golpe de efecto contra los conversos.

—Vos conocéis la ciudad —dijo Tomás—; ¿cómo valoráis la situación?

—Es difícil determinar con certeza el número y el arraigo de los que judaízan —contestó el lugarteniente—. Antes, los judíos vivían en Barrionuevo, pero desde hace muchos años se han repartido por toda la ciudad. Esta fe la abrazan hidalgos y villanos, hombres ricos y pobres de solemnidad. Las gentes los conocen y saben que practican sus ritos a escondidas o incluso abiertamente. Hay quien es más reservado y quienes son más indiscretos. Tened la certeza de que siempre hallaréis a alguien que pueda facilitaros algunos nombres si en ello ven la posibilidad de vengarse de algún enemigo.

Mientras probaba el dulce que le ofrecía el criado, Tomás interrogó con la mirada a Fernando Valera.

—Lamento deciros que yo no tengo enemigos —se disculpó el caballero—, y no quiero que entendáis que no deseo colaborar con vos. Lo cierto es que llevo una vida social poco intensa y retirada, con mis caballos, y apenas tengo contacto con mis vecinos.

—No me malinterpretéis —se apresuró a intervenir Tomás—: solamente me interesaba por vuestra opinión.

Fernando Valera se sentó en uno de los sillones labrados en madera y tapizados en tela roja distribuidos por toda la estancia y se tomó algunos segundos antes de responder.

—Veréis… Si queréis conocer lo que pienso, os seré sincero —dijo mirándolo a los ojos—. Creo que algunos prefieren buscar culpables a las calamidades que se han instalado en ellos antes que afrontar de forma honrosa sus propias desgracias. Los tiempos que vivimos no son los más prósperos, las economías se encuentran maltrechas. Las últimas cosechas no han sido buenas y las pérdidas han sido grandes. Además, esa maldita costumbre de devaluar la moneda ha empobrecido a muchos, y provoca enfrentamientos. Cuando azuza la crisis, se pierden los nervios y se corre el peligro de echar a otros las culpas de nuestras desgracias. —Se detuvo y se echó hacia delante—. Estoy convencido —prosiguió— de que los pogromos contra los conversos se deben más al dolor que los judaizantes provocan en la bolsa de sus agresores que al que provocan en sus conciencias.

—¿A eso limitáis el problema? —preguntó, sorprendido, Tomás.

—El daño moral que los conversos infligen a los cristianos viejos no me corresponde a mí valorarlo —dijo Fernando Valera, poniéndose en pie—. Es a los hombres de Iglesia, como vos, a quienes corresponde apreciarlo. Sois vos quien debe desgranar la maldad de los herejes y medir las consecuencias que puede provocar intervenir contra ellos.

—¿Pensáis que sería mejor que la Iglesia permaneciera de brazos cruzados y que pudieran volver a repetirse disturbios como los de octubre?

Fernando Valera sonrió al ver que su interlocutor extraía conclusiones equivocadas de sus palabras.

—Amigo mío…, permitidme que os llame así —dijo el caballero—: los disturbios de octubre han traído muerte, destrucción y sufrimiento, y yo no estaría en mi sano juicio si no me importase que se volvieran a repetir. Los alborotos no solo han provocado muerte y saqueos, sino que, además, han dividido a la ciudad y han sembrado la discordia.

—Sí, así fue —intervino Álvaro de Pecellín—. Hubo quince muertos e incontables heridos; se saquearon y quemaron casas, tiendas y talleres, y todos parecieron enloquecer. Creemos que el detonante fue la espantosa muerte del cuchillero Miguel de Mora y sus hijos. La gente acusó a los conversos de haberlos quemado vivos en el interior de su casa. No recuerdo otra visión más espantosa que la de los cadáveres calcinados con las bocas abiertas y los brazos extendidos pidiendo auxilio. Los miembros crujían cuando se separaban de los cuerpos, y se partían como tizones cuando intentaban recogerlos para darles sepultura. Fue una visión horrible.

Álvaro de Pecellín gesticuló conmovido e hizo un gesto con la mano para apartar aquella imagen de su cabeza.

—Aquella noche se formaron bandos para vengar las muertes del cuchillero y de sus dos hijos, y algunos incontrolados saquearon las casas de los conversos y causaron muertes a unos y heridas a otros. Los que se percataron a tiempo pudieron huir antes de que los saqueadores entrasen en sus casas. Algunos se marcharon de la ciudad, otros se escondieron en casas de amigos cristianos y otros se refugiaron aquí en el alcázar. La guarnición no pudo contener a la multitud, pero, por suerte, algunos se deslizaron a través de la muralla y huyeron al campo. Con el tiempo, algunos han regresado, pero otros todavía siguen escondidos allá donde encontraron refugio.

—Incluido vuestro señor, el corregidor —dijo Tomás.

—Sí, así es —respondió el lugarteniente—. Algunos no le perdonan que se pusiera del lado de los conversos.

—¿Habéis detenido a los cabecillas? —preguntó el licenciado.

—Todavía no; lo sucedido fue de tal magnitud que las pesquisas resultan difíciles. Aún no conocemos a los culpables de los asesinatos. La gente guarda silencio y nadie se atreve a delatar a nadie. Pero tal vez sea mejor así: las detenciones podrían provocar nuevos disturbios.

En opinión de Tomás, el lugarteniente no mostraba demasiado interés por hacer justicia; le preocupaba más el orden público que detener a los culpables de los crímenes. Aunque, probablemente, no podía hacer nada más, ya que ni siquiera era el corregidor, sino el lugarteniente que se ocupaba de mantener el orden. Se quejaba de que había pedido ayuda a la corte en repetidas ocasiones, pero el rey Enrique agonizaba por la enfermedad y el reino de Castilla tenía problemas mayores que solventar.

—¿Y qué es lo que habéis averiguado de la muerte del cuchillero y de su familia, si no os importuna que os lo pregunte? —inquirió Tomás.

—Poca cosa —dijo—. Creemos que el incendio fue provocado. Debieron de encerrarlos a todos en una habitación, y atrancaron puertas y ventanas para que no pudieran escapar, hasta que el fuego hizo el resto. Tampoco sabemos los motivos. Los que conocían bien al cuchillero aseguran que no tenía deudas y que tampoco tenía enemigos conocidos.

—No descartéis que existan testigos de lo sucedido —dijo Fernando Valera, convencido—; al fin y al cabo, alguien pudo percatarse de lo ocurrido.

—Qué más quisiera que encontrar un solo testigo —respondió el lugarteniente, intrigado—. Estoy seguro de que podría aclararnos lo sucedido, aunque tuviera que arrebatarle la verdad a latigazos.

—No siempre los buenos caballos responden con el látigo —se limitó a decir sonriendo el de Valera mientras terminaba el dulce que le habían ofrecido.

Fernando Valera era criador de caballos; tenía cuadras cerca de Alarcos, próximas a la fortaleza que en otro tiempo fuera baluarte de toda aquella tierra, cuyo abandono provocaron las pestes y lo insalubre del lugar. Aquel hombre no había tenido hijos, y bromeaba diciendo que algún día sus sobrinos heredarían las cuadras sin saber siquiera cómo huele el estiércol. El negocio de los caballos era una actividad rentable debido a la obligación que nobles e hidalgos tenían de mantener caballo y armas para acudir a la hueste del rey cuando se lo requerían. La misma obligación tenían los caballeros de cuantía, obligados también a mantener caballo y armas si alcanzaban determinadas rentas, aunque no fueran hidalgos. El corregidor se encargaba cada año de comprobar, en el alarde anual, que los que tenían dicha obligación cumplían con el mandato real. Aquel día se engalanaban las monturas y los jinetes mostraban sus habilidades con cabriolas y saltos, ataviados con sus mejores galas, y, además, blandían y mostraban las armas que estaban dispuestos a poner al servicio de su rey y señor. Fernando Valera siempre había mantenido una buena relación profesional con el anterior corregidor, Diego del Castrillo, con quien compartía la preocupación y el objetivo de garantizar la cría y la conservación de caballos en Ciudad Real gracias a la numerosa yeguada que poseía el criador. Contaba que por un buen caballo se llegaban a pagar hasta diez mil maravedíes, y solía frecuentar las ferias para hacerse con buenos ejemplares.

Fernando Valera continuó hablando de caballos durante un buen rato. Decía que la bondad de los caballos podía apreciarse igual que la de las personas: observándoles la mirada. Si el caballo sostenía la mirada de su amo sin mostrar nerviosismo, aquel animal era digno de confianza y siempre sería fiel, porque la mirada huidiza revelaba traición y desconfianza.

Tras una larga charla sobre la crianza de caballos, alguien irrumpió en la sala con brusquedad. El alguacil que había entrado sin solicitar autorización parecía cumplir un encargo del lugarteniente del corregidor. Aquel hombre llevaba sombrero de ala ancha y venía envuelto en una gruesa capa por la que asomaban unas botas manchadas de barro.

—Señor —dijo con disciplina casi militar—, la partera ya ha sido encarcelada, y se encuentra en disposición de ser interrogada.

El de Pecellín sonrió y miró satisfecho a sus contertulios: la casualidad había querido que fueran testigos de su eficaz gestión para atrapar criminales.

—Mañana podremos juzgar a esa asesina de niños—dijo sin perder la sonrisa.

—¿Asesina de criaturas, decís? —intervino Tomás, intrigado.

—Esa mujer ha ayudado a abortar a una pecadora, y en su delito ha causado la muerte de la criatura y de la madre. Llevamos algunos días tras ella, y gracias a este alguacil la hemos atrapado para juzgarla.

—Disculpadme, ¿de qué partera habláis? —preguntó Fernando Valera con interés.

—Vos debéis de conocerla —dijo el de Pecellín—; he oído que estuvo a vuestro servicio como criada hace algunos años. La conocen como Pascuala, y espero que cuando estuvo en vuestra casa no hiciera uso de las malas artes por las que ahora pagará.

—Cierto, estuvo a mi servicio, pero no entiendo qué ha podido ocurrir.

—Os repito que ayudó a abortar a una moza, según dicen los que la conocían, y la joven ha muerto en medio de un charco de sangre.

—Conozco a esa mujer —insistió el criador de caballos—. Ha ayudado a traer muchos niños al mundo. Incluso cuando trabajaba de criada en mi casa, la llamaban a altas horas de la noche para atender a parturientas que poco o nada podían pagarle… Es una buena mujer. Si es necesario, yo mismo puedo salir fiador de ella.

—No os molestéis. Estoy seguro de que la mujer que vos conocisteis, y que estuvo a vuestro servicio, ya no tiene nada que ver con la depravada que en lugar de traer hijos al mundo se encarga de asesinarlos para que no nazcan.

—Sinceramente, me cuesta trabajo creerlo. Poco conozco a las personas si no logro adivinar su franqueza o su doblez mirándolos a los ojos —volvió a insistir Fernando Valera.

—Creo que lo que os es útil para los caballos no lo es tanto para indagar en el corazón de los hombres, y menos en el de las mujeres —respondió el de Pecellín—. Eso ocurre por permitir a las conversas judías ejercer oficio de comadrona.

En su euforia, al lugarteniente se le escapó un detalle que Tomás no quiso pasar por alto.

—¿Habéis dicho «conversa»? Disculpadme, pero no puedo mantenerme al margen si, como aseguráis, esa mujer es sospechosa de prácticas heréticas —dijo el licenciado mientras miraba de reojo al criador de caballos—. Es mi obligación interrogarla antes de que pase a los alcaldes para juzgarla.

El lugarteniente miró a Tomás, sorprendido. Cuando preparó aquel golpe de efecto delante de tan notorios testigos, no pensó que aquella puesta en escena se le podría volver en su contra.

—No podéis juzgar un delito que se halla bajo mi jurisdicción —espetó Álvaro de Pecellín, temiendo verse privado de su trofeo.

—Los conversos son asunto de Iglesia y los delitos por los que esa mujer está acusada, también. Será interrogada y después pasará a la jurisdicción real.

El lugarteniente se mostraba nervioso y enfadado por la situación.

—Vuelvo a repetiros que podréis interrogar a esa mujer cuando yo termine con ella —replicó, desafiante y haciendo que subiera el tono de la discusión.

Álvaro de Pecellín tenía la necesidad de reafirmarse ante la ciudad —le iba su prestigio en ello—, y pensó que si lograba la condena de la partera, aquello le allanaría el nombramiento de corregidor. Y no estaba dispuesto a ceder la presa.

—Creo que os estáis precipitando, señores… —medió Fernando Valera en la conversación—. No creo que la situación deba llevarse a los extremos en que se ha puesto. Convendréis conmigo que la petición del licenciado es razonable y que nada perdéis con ello. Su intención no es juzgarla por los delitos que ha cometido, sino interrogarla por ser judía, ¿cierto?

Miró a Tomás, que asintió con la cabeza.

—No perdéis nada. Nadie podrá reprocharos vuestra actuación por que cedáis a Pascuala a la jurisdicción de la Iglesia, ya que demostraréis que estáis cumpliendo con vuestra responsabilidad. No debéis tomar este asunto como un síntoma de debilidad; la gente apreciará vuestro interés por solucionar el problema converso poniendo en manos de la jurisdicción eclesiástica todos los medios de que disponéis.

Álvaro de Pecellín miraba nervioso de un lado para otro. Se estiraba y alzaba la cabeza delante de aquellos hombres más altos que él y analizaba las palabras del criador de caballos.

—No insistáis. No puedo acceder a lo que me solicitáis —dijo al fin—. Es una cuestión de principios.

Tomás se levantó y recogió el abrigo; no quería seguir discutiendo por aquel asunto.

—Señor lugarteniente —dijo el licenciado con el mismo tono de voz pausado—, espero que en breve hagáis llevar a mi casa a esa mujer. Si no es así, dudo que el nombramiento al que tanto aspiráis os llegue alguna vez.

Con un movimiento enérgico de cabeza, Tomás se despidió de los dos hombres y salió al patio con paso firme acompañado de Martínez Cepudo, que no había dicho palabra. Al verlos salir por la puerta, Simón subió al coche con rapidez, aguardó a que lo hicieran sus señores y abandonaron con ligereza el alcázar por el mismo portón por donde habían entrado.