Se llama Jane Bown, pero no tiene tarjetas de identidad con su filiación, teléfono, cuenta de correo y demás vanidades —tampoco tiene web personal, ni un perfil de Twitter o Facebook—. Es fotógrafa, quizá la mejor del Reino Unido, pero la calificación le parece cosa de engreídos. Incluso ser llamada «fotógrafa», opina, es una desmesura. Tiene un lema que no sólo debe aplicarse a las fotos, sino también a la vida: «Se trata de callar, de permanecer en silencio».

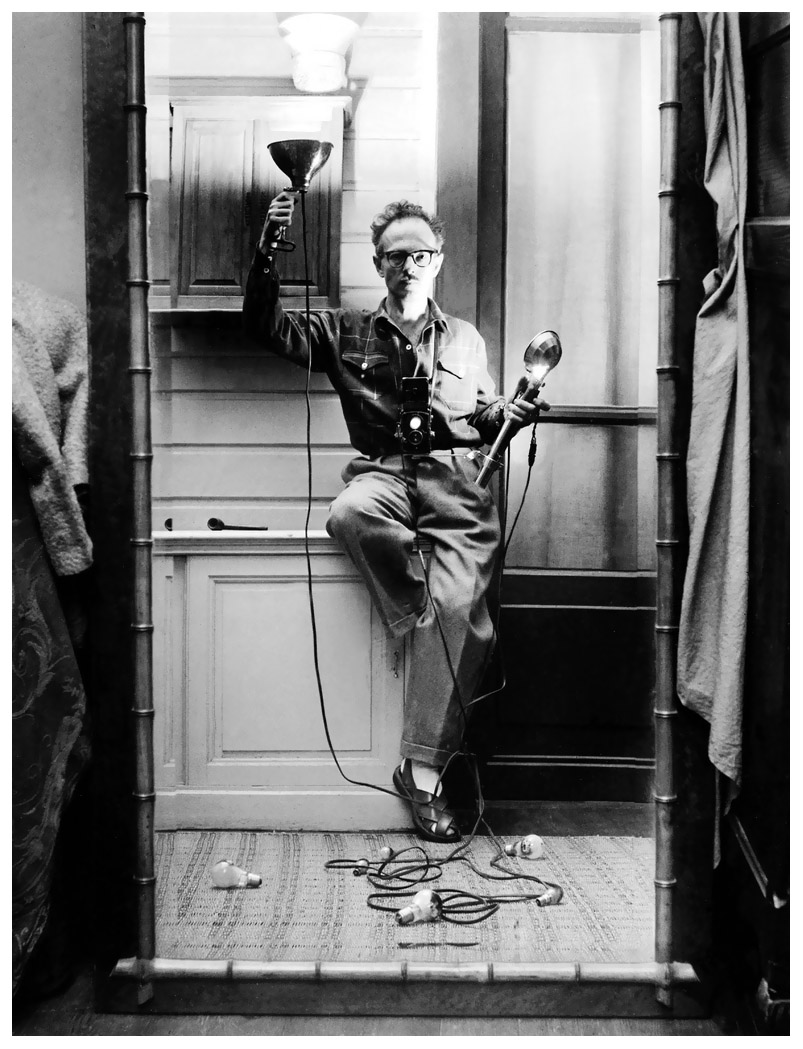

Radical —nunca ha usado el color, jamás se ha visto tentada por las cámaras digitales (le basta desde hace 40 años la vieja Olympus OM-1)—, sin el glamour o la altanería que otros retratistas más jóvenes y con menos mañas esgrimen como dones de elegidos, sencilla y silenciosa, Bown ha trabajado 65 años para el mismo medio, The Observer, el dominical de The Guardian. Ahora tiene 89 y sigue en ello. Nunca ha pensado en el retiro.

Quienes la conocen la recuerdan en la agitada normalidad de la redacción esperando con la humildad de cualquier subordinado que el redactor jefe le asignase el trabajo del día. Nunca se negó a ninguno. Todos los afrontó con el mismo entusiamo.

Nacida en la clase baja de Dorset, dejada por los padres en manos de unos familiares de la madre soltera que podían alimentar a la cría, aficionada a la fotografía desde la preadolescencia, sólo pudo comprar una cámara decente con el préstamo que le hizo una de sus tías. No necesitó adiestramiento: por instinto y sensibilidad sabe que cada retrato ha de ser esencial, restando antes que sumando, esperando la chispa de la comunicación y la desnudez integral del alma del modelo.

- Bono © Jane Bown / The Observer

- Truman Capote © Jane Bown / The Observer

- Michael Caine © Jane Bown / The Observer

- Princess Anne © Jane Bown / The Observer

- Jean Cocteau © Jane Bown / The Observer

- Simone Signoret © Jane Bown / The Observer

- Dylan Thomas © Jane Bown / The Observer

- Mother Teresa © Jane Bown / The Observer

- Stephen Hawking © Jane Bown / The Observer

- Iris Murdoch © Jane Bown / The Observer

- Dennis Hopper © Jane Bown / The Observer

- Woody Allen © Jane Bown / The Observer

- Doris Lessing © Jane Bown / The Observer

- Björk © Jane Bown / The Observer

- Morrisey © Jane Bown / The Observer

- Rudolf Nureyev © Jane Bown / The Observer

- Francis Bacon © Jane Bown / The Observer

- Keith Richards © Jane Bown / The Observer

- Samuel Beckett © Jane Bown / The Observer

- Sinead O’Connor © Jane Bown / The Observer

- Margaret Thatcher © Jane Bown / The Observer

- John Lennon © Jane Bown / The Observer

- Isabel II © Jane Bown / The Observer

- Mick Jagger © Jane Bown / The Observer

Ante la lente de Bown han estado todos los notables. En este caso la frase no es un formulismo: la Reina Isabel —su alteza le encargó por decisión personal la foto oficial de su 80º cumpleaños—, Orson Welles, Samuel Beckett (el tipo esquivo hasta la paranoia de quien logró el milagro de captar la mirada más aguda del siglo XX), P. J. Harvey, John Lennon, Truman Capote, Björk, Henri Cartier-Bresson, Nelson Mandela, Margaret Thatcher… Es inútil proseguir con el listado. Este párrafo se iniciaba acudiendo a la palabra todos. Ese todos abraza lo infinito.

Acaban de estrenar un documental sobre la vida y la obra inmensa de Bown —una de las fotógrafas más olvidadas cuando se redactan listas, rankings y otras bastardías clasificatorias que necesitamos para no sé qué—. El título podría adivinarse sin esfuerzo, Looking for Light (Buscando la luz). El metraje incluye recuerdos de una difícil infancia, la extraordinaria relación simbiótica con The Observer y muchos testimonios de agradecimiento de los retratados (la siempre fotogénica Björk asegura que nunca la habían fotografiado bien hasta que conoció a Bown).

La más sopresiva, pero no chocante revelación del documental, codirigido por Luke Dodd y Michael Whyte, es saber, por primera vez, que Bown llevó durante décadas dos existencias paralelas: durante cinco días a la semana era la Señora Moss y vivía con su esposo y tres hijos en una casa de campo, en cuyos alrededores ningún vecino sabía que aquella mujer bajita y seriota era la fotógrafa más famosa del Reino Unido. Los otros dos días bajaba a Londres, entraba en The Observer y esperaba los encargos para la edición del domingo.

Quienes la han visto trabajar —todavía lo hace, aunque cada vez le cuesta más sobrellevar la carga de los casi 90 años— dicen que se mueve sin estruendo y con rapidez pasmosa. Su sesión ideal de retratos dura diez minutos porque entiende que le bastan para conectarse con el retratado, sea John Lennon o la Reina de Inglaterra. Mientras aprieta el disparador de la Olympus OM-1 no pronuncia una palabra, no da indicación alguna. «Los fotógrafos», dice una de las mejores retratistas de los últimos 65 años, «nunca deben ser vistos ni escuchados».

Ánxel Grove