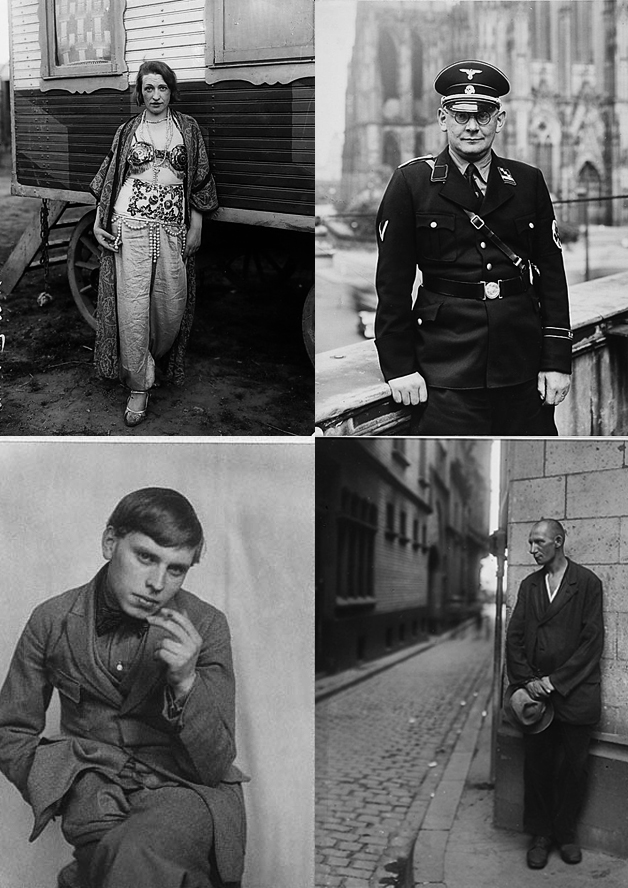

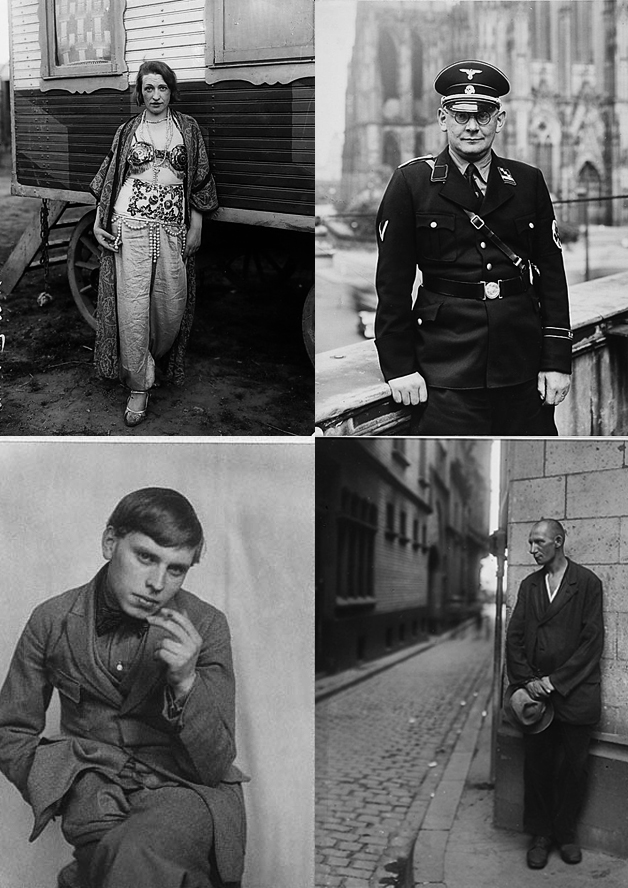

Cuatro fotos de August Sander, de entre 1920 y 1930

Chica de circo, Capitán de las SS, Bohemio, Desempleado. He ahí los títulos de cada una de las cuatro fotos de la izquierda.

Al fotógrafo no le importaban la filiación, la edad, el lugar, ninguna de esas marcas de agua registrales con las que nacemos o nos imponen la vida, el destino, la malaventura y el prójimo.

August Sander (1876-1964) tenía un sueño quimérico: catalogar a la raza humana según el efecto de la luz y el aire sobre el selbst, en el que como buen germánico creía por comodidad antes que por razonamiento.

«Sabemos que las personas están formadas por la luz y el aire, por sus rasgos heredados y por sus acciones. A través de su apariencia podemos deducir el trabajo que hace alguien y el que deja de hacer. Podemos leer en su rostro si es feliz o atormentado», escribió el fotógrafo en uno de sus escasos encuentros con la tinta.

Hijo, como Jesucristo, de un carpintero, Sander pretendió, también como el Mesías de los judíos, juzgar a todos los seres humanos bajo un mismo código.

August Sander, 1922

Estaba en ello, componiendo una obra universal de dimensión extraordinaria, Antlitz der Zeit (El rostro de nuestro tiempo), cuando los nazis, que hicieron de la aberración una forma de gobierno, juzgaron al fotógrafo como «aberrante» y «degenerado», retiraron sus libros de los puestos de venta e incautaron parte de sus negativos en 1936.

Los aliados, a quienes importaba la cultura tanto como a los nazis, destruyeron otra parte de los archivos en uno de sus indiscriminados bombardeos sobre la población civil alemana.

Las fotos que sobrevivieron a ambas formas de devastación son suficientes para que Sander, como las prédicas de Cristo, haya multiplicado su poder.

Acaba de celebrarse en en la galería Edwynn Houk, en Zurich (Suiza), la exposición Diane Arbus & August Sander, que demuestra cómo la mirada de un fotógrafo de los años veinte y treinta se reencarnó en la torturada Arbus (1923-1971), que ni siquiera había nacido cuando el alemán empezó a retratar.

A la izquierda, foto de Sander. A su lado, una de Arbus

También se comprueba una segunda verdad: Arbus ha sido mitificada por el encanto de su fragilidad, la pendencia de su ánimo y, less but not least, un irremediable suicidio con barbitúricos, circunstancia turbia que vende bastante bien.

La primera vez que Sander se cruzó en el camino de su copista fue en 1960, cuando cayó en las manos nerviosas de Arbus, siempre ocupadas con la coreografía compulsiva contra la angustia a la que sometía a algún cigarrillo, un ejemplar de la revista suiza DU. Aquellos retratos frontales, desprendidos de todo artificio, cambiaron la obra de la estadounidense. Es más, la cambiaron a ella.

Durante toda la década de los años sesenta, Arbus compendió, en un inventario muy parecido al que pretendió Sander para Antlitz der Zeit, fotos de enanos, enfermos mentales, gigantes, tragadores de sables, travestidos, niños peligrosos, naturistas urbanos, gloriosas damas ajadas, reinas de dudosa belleza , parejas con el pasado cargado de tristeza y el futuro de tragedia y todo aquel freak que residiese en el vientre de Moloch de Nueva York.

A la izquierda, foto de Sander. A su lado, una de Arbus

Es como si el encuentro -nunca consumado físicamente- entre el alemán y la estadounidense hubiese sido la espoleta para que la segunda implosionase en pos de una búsqueda sistemática del sentido-otro de la vida, como si el wild side del underground neoyorquino fuese la sombra proyectada desde el pasado por la luz y el aire livianos de la República de Weimar en la que Sander soñó con poder catalogar al género humano.

Los organizadores de la exposición Diane Arbus & August Sander sólo difunden entre los medios de comunicación algunas fotografías del segundo. Los derechos de las de Arbus son tan celosa y malignamente custodiados y gestionados por su hija Doon que la galería tiene rigurosamente prohibida la entrega de imágenes a la prensa.

Así las cosas, y aún a costa de que la señora Arbus junior o sus sagaces abogados localicen esta entrada y me demanden, me he tomado la libertad de buscar unas cuantas de las fotos que hizo su madre (en el convencimiento de que la fotógrafa las consideraría, como yo, patrimonio de todos) y emparejarlas con otras de Sander.

A la izquierda, foto de Sander de la víctima de un bombardeo. A su lado, una de Arbus

El resultado rompe las reglas matemáticas del tiempo y, como en un milagro asociativo, agranda el sentido especular de retratos tomados con cuarenta años de distancia en momentos y ambientes en apariencia dispares, casi refractarios: el prólogo de la II Guerra Mundial y el gas ziklon B zyklon B de Bayer en Alemania y la bonanza económica de la era del baby boom y la cultura del suburbio y el cóctel Manhattan en los EE UU.

No hay compensación dialéctica. No se trata de que una y otra foto, como tanguistas al rojo, se busquen para completarse en el mismo fuego. Es que ambas fotos ¡son la misma!

Por mucho que Sander sea más objetivo, se esconda con mayor timidez, y que Arbus busque -con una inocencia, por cierto, muy propia del liberalismo yanqui- la autoproyección a través de sus modelos, el emparejamiento culmina en una alegoría mutua.

A la izquierda, foto de Sander. A su lado, una de Arbus

La voz historicista diría que Sander se aproxima sociológicamente, dándonos la oportunidad de ver a la persona tras su arquetipo (el taxista, el minero, los estibadores, el funcionario…), mientras que Arbus ve en cada persona una manifestación de un individuo excepcional, aunque en última instancia todo el ceremonial se reduce al intento de autorretratarse en cada lost soul.

Prefiero pensar que, merced a un insondable pliegue espacio-temporal, August Sander, el manso paseante solitario de las praderías de Westerwald, era tan degenerado como los nazis opinaban, y que Diane Arbus, la terca, neurótica, perseguidora de freaks e insegura vecina de la refinada Wesbeth Home for the Arts para artistas en crisis, era una persona dulce que sólo buscaba su lugar en un tradicional camino alemán en el que tres corteses y endomingados estudiantes le darían los buenos días.

Ánxel Grove